こんにちは、篠岡です。暑いです。

あっという間に梅雨が過ぎ去り、本格的夏の到来です。今年の梅雨は実質3週間弱で、例年より25日ほど短いそうです。梅雨の雨量が少ないと、やはり稲の生育にもよくありません。今秋のお米大丈夫でしょうか? 米不足を解消できるのか、とても心配です。

さて話は変わって、週末7月20日は参議院議員選挙です。選挙権を持った18歳以上の皆さん、暑いですが投票所に足を運ぶ予定はありますか? 折角、自分たちが得た権利です。行使しない手はないと思いますが…。

先日、私は18歳に成り立ての高3の娘を連れて期日前投票に行ってきました。彼女は「デビュー戦が国政でラッキー」って言いながら、今まで見向きもしなかったニュースや新聞、討論番組などで一夜漬けしてました。今時の子らしくSNSも貴重な情報源です。親の思想を押しつける気は一切ないので「切り抜き動画には注意しな」とだけアドバイスを送って、後はどこの誰に投票したのかも知りません。

日本の選挙権の歴史を紐解くと、明治中頃(1889年)がスタートです。しかし、当初は25歳以上の男子で富裕層(一定額以上の納税者)に限られており、そこから30年以上、納税条件は徐々に緩和されたとはいえ、それでも有権者は国民のたった数%の状態でした。大正末に納税条件が撤廃されて国民の20%(25歳以上の男子)が有権者となり、そこからさらに20年かかった戦後(1945年)になってやっと「20歳以上の男女」、これで国民の約50%が有権者となりました。先人たちは民主主義の当たり前を獲得するため、つまり、国民の意見を直接政治に反映させる仕組みづくりのため、長い時間をかけて選挙権を勝ち取ってきた歴史があるのです。さらに、2015年から年齢が18歳以上に引き下げられ、今では有権者が実に国民の約85%となりました(逆に17歳以下少なすぎ!)。

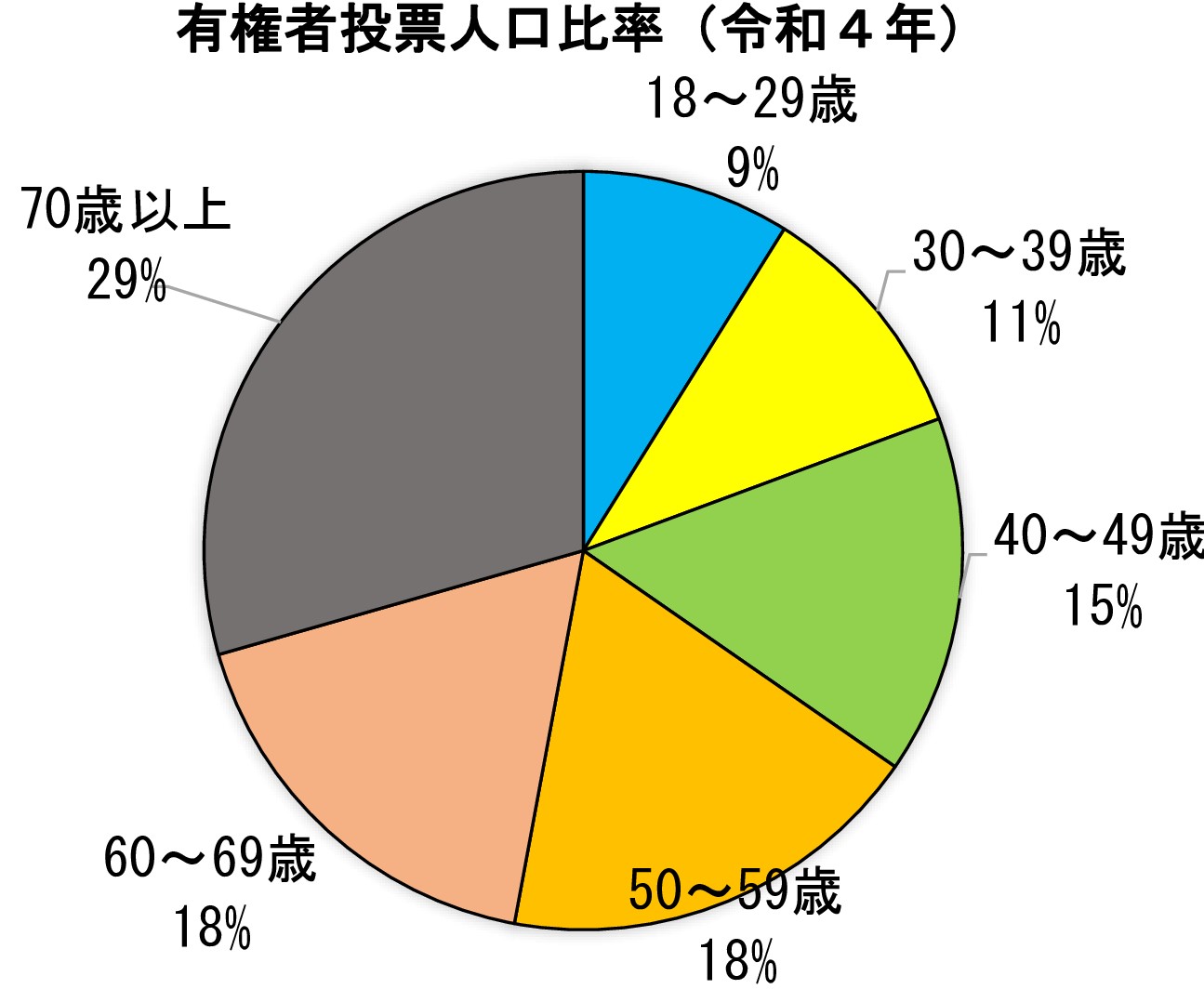

しかし、これほどまで苦労して獲得した選挙権の行使を放棄する人が昨今増えています。つまり投票率の低下(令和に入って50%台前半で推移)は全世代の課題ですが、特に若者たちの選挙離れは深刻です。それでなくても、少子高齢化によって人口比率がいびつなのに、そこに投票率を加えると世代別格差は右のグラフのようになってしまいます。

具体的には、18~29歳の投票率はずっと30%台で、その発言力は全得票の1割を切ってしまいます。逆に60歳以上は常にその60%以上が投票し、毎回得票の半数近くを占めるのです。この現状から「シルバー民主主義」なんていう、あまり好ましくないワードも出るほどです。当然、政策は大票田に訴えるため、自ずと高齢者寄りのものが主流となってしまいます。これが若者たちをますます白けさせる悪循環となっているかもしれません。「政治のことはよくわからない」「どうせ自分たちが行っても無駄」などという台詞を若者に吐かせてしまうことは、本当に日本の未来にとって憂うべき現状です。これは我々大人、特に学校の責任もあるのかもしれません。生徒たちに、政治に関心を持たせたり、政治の仕組みを学ばせたり、つまり政治を自分たちの身近なものと考えさせてきただろうかと自省しています。

これに対し、投票率が高くて有名なスウェーデン。近年は常に80%前後を維持し、特に若年層の投票率が高いのが特徴です。これには様々な理由があるようですが、主に政治を身近に感じさせる教育や各種キャンペーンで若者の政治参加を促しているそうです。そういえばスウェーデンの消費税率は25%で世界で2番目に高い国。なのに、幸福度は世界第5位(日本は55位)。具体的には社会保障が手厚かったり、女性の社会進出率が高かったりするからでしょうが、結局「自分たちが政治に積極的に関わって、そこで決まったことだから納得して暮らせる。」ということなのかもしれません(日本もそうなれればいいなぁ)。

とりあえず、こんな尊い権利を獲得した皆さん。是非ともその権利は行使しましょう。勉強も同じですが、最初からいきなり目に見える効果が出ることはありません。でも、今自分が一票を投じることが自分たちの未来につながるのです。そのことで、政治が他人ごとではなくなります。権利を行使したことでその責任も芽生えます。高校生の今、唯一我々大人とまったく同等の効力を発揮できる行動が「投票(vote)」なのですよ。どんなことでも「人生初の〇〇」は後々一生の記憶に残ります。この週末「18歳成人としての第一歩目」を踏み出してみませんか?