2023年に新しくスタートした履正社中学校の学藝コースは、次世代型学力を追求する新・六年一貫教育を展開します。この新しい教育の要に位置付けられているのが、言語技術教育です。

■ 履正社の言語技術教育とは

履正社中・高では、全ての学力の土台となり、子どもの将来を左右するものは「言葉を論理的に扱う力(言語技術)」であると捉え、日本で唯一、六年一貫の体系的な指導プログラムで、「読む」「聞く」「話す」「書く」「考える」言語技術を伸ばします。日本語を論理的に扱い、自身が学んだことを言葉で表現するスキルを高めることは、将来、大学の総合型選抜入試や海外大学入試への対応にもつながります。

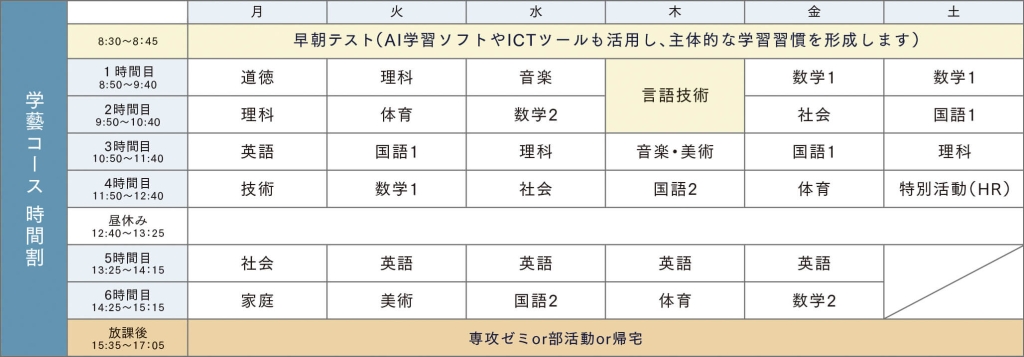

履正社中学校「学藝コース」の時間割(例)

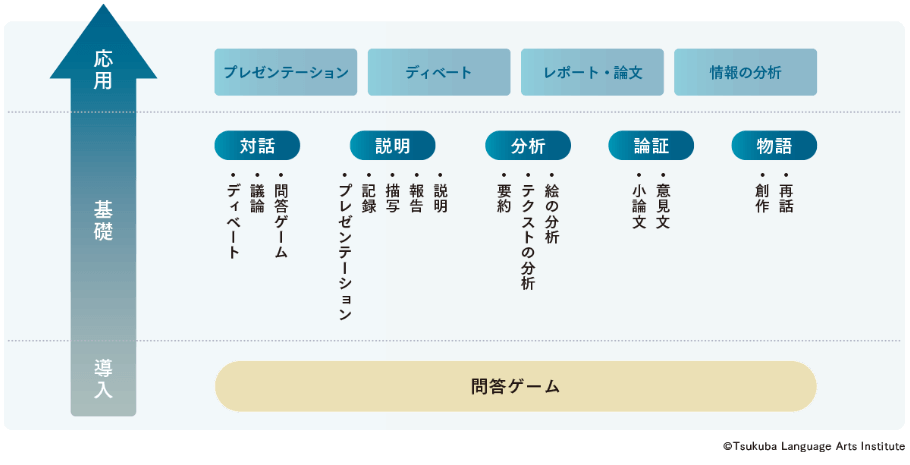

■ 六年一貫の体系的な指導プログラム

「言語技術」は、欧米では「ランゲージ・アーツ(Language Arts)」と呼ばれる世界標準の母語教育。社会で生きぬく自立した個人を育成するために、以下の要素を満たす「ことばの教育」を目指しています。

・論理的思考を鍛錬すること

・批判的な学習を行うこと

・文学教材が主体を成していること

・論証を中心とする論文形式の問題を解くこと

・「説明」よりも「議論」の叙述形態が重視されていること

・理解だけが目的ではなく、常に「表現」が目指されていること

履正社中学校の学藝コースは「言語技術」を学校設定科目とし、各学年で毎週実施します。「つくば言語技術教育研究所」作成のプログラムをもとに、六年一貫カリキュラムの中で、情報をインプットし(読む・聞く)、思考し(論理的・批判的・分析的・多面的に)、アウトプットする(話す・書く)スキルなどを、積み上げ式で学習していきます。

■ 「読む、書く、話す、聞く」の総合トレーニング

「言語技術」の授業で実施される独自のカリキュラム。どんな授業が行われるのか、ここに一例を紹介します。

1. 問答ゲーム

言語技術の基礎・土台となる学習です。問いに対して、必ず主語を入れた上で、結論→根拠→再主張の型で返答するゲーム形式の対話です。これを繰り返すことで、自分の意見に対して責任を持つこと、相手の意見を分析的かつ批判的に聞き取る力が鍛えられます。このゲームを通して身につけた型を、議論の際にも応用します。

2. 絵やテクストの分析

「絵の分析」は、情報を構造化して整理する能力を習得するために欠かせない取り組みです。絵本から美術館で展示されている絵画まで、情報を論理的・批判的・分析的・多面的に解釈するトレーニングに用います。また、一冊の本を丸ごと読み込む「丸本」というカリキュラムでは、膨大な情報を圧縮し、必要な情報を抽出し、正確に読み取る力を磨きます。

3. パラグラフ・ライティング

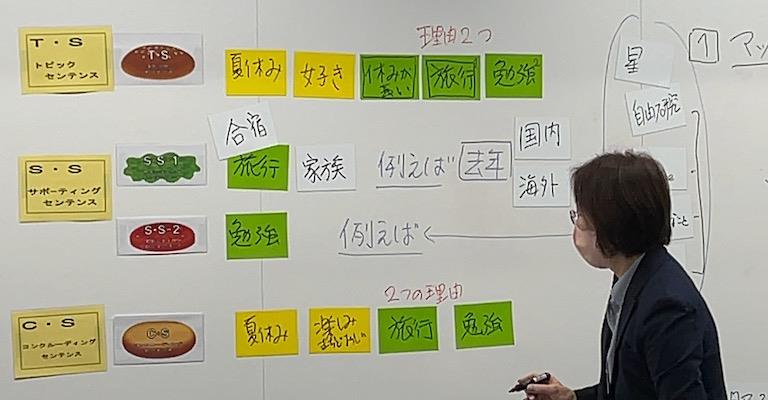

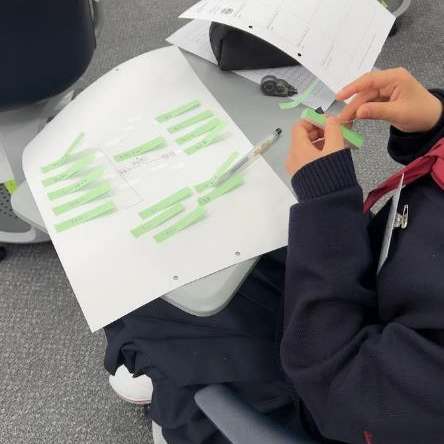

「言語技術」のあらゆる取り組みは、「書く」ことに連動させます。自身の考えを論文形式の文章で表現することを、最終的な目標としているからです。問答ゲームで身につけた返答の型は、実は「パラグラフ」と呼ばれる論文の最小単位になっています。そのパラグラフを組み立てて、世界標準の形式で論文を構成するトレーニングを段階的に行います。

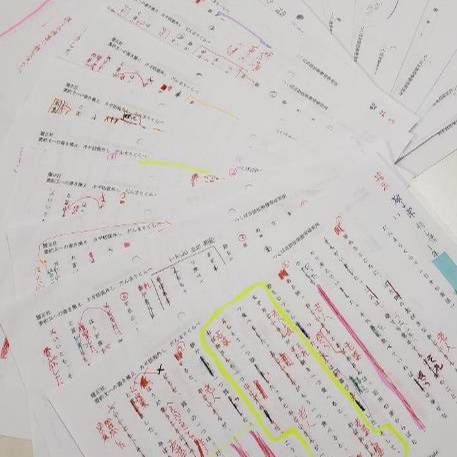

■ 中学2年生の学習成果、新聞制作

新聞制作には、言語技術教育で学んだ要素がたくさん詰め込まれています。学藝コース2年の生徒が、これまでの学習成果を存分に活かし、紙面構成から取材、記事の書き起こしなど、新聞が発刊されるまでの全ての業務を主体的におこないました。

■ 子どもの将来を左右する言語技術教育

つくば言語技術教育研究所

所長

東京生まれ。中高の4年間を旧西ドイツで過ごす。上智大学外国語学部ドイツ語学科卒業後、㈱丸紅勤務、上智大学文学部博士前期課程等を経て、1984~1988年に外交官の子弟を対象とするドイツ式作文教室、1990年につくば言語技術教室(現「つくば言語技術教育研究所」)を開設。以来、(公財)日本サッカー協会や(公財)日本オリンピック委員会の専任講師、文部科学省言語力育成協力者会議委員(平成18年度)、文部科学省コミュニケーション推進会議委員(平成22年度)、(公財)ソニー教育財団評議員などを歴任。多数の教育現場、企業などで「言語技術」の指導を実践している。

令和5年度より、履正社中・高で私は「言語技術(Language arts)」の授業を指導・監修することになりました。「言語技術」は、多くの欧米言語圏の学校で母語教育として実施されており、生徒が高い言語力を獲得し、将来豊かな人間に育つことを目指すものです。この欧米型の言語教育を下地に私が開発した、日本語による「言語技術」の目標は3つあります。それは、問題解決力と表現力、そして教養ある日本人を育成することです。

1つ目の問題解決力とは、「クリティカル・シンキング(批判的思考)」を用いて情報を分析的、論理的、多角的に検討し、様々な課題に対して妥当な解決策を見いだす能力です。そのような思考を生徒に身につけさせるために、たとえば絵や文章、丸ごと一冊の本、あるいは説明するための材料など様々な情報を与え、それについて議論をさせます。生徒は対象を「読む」スキル、そして議論するスキルを習得していきます。情報を分析的、批判的に読むこのような能力は、英語などの母語以外の言語で書かれた文章などを読む際にも、それらの言語で議論する際にも応用が利きます。

グローバル社会で生きるために。

2つ目に身につけたい表現力とは、考えたことを口頭及び記述で、相手が理解できるように提供する力です。そのために「言語技術」の授業では、「問答ゲーム」と呼ぶ対話の基本練習を下敷きに、考えを口頭で即座に言語化して表現する訓練をします。またそれと並行して、口頭で述べた考えをパラグラフと呼ばれる型に則って文章化する方法を指導します。私達の最終目標は、型に則ったわかりやすい論文を記述できる能力を生徒に持たせることです。自分の考えを文章で表現する方法を学習するうちに、生徒の作文力が向上するばかりでなく、考え方にも変化が表れます。

3つ目は、自国の文化に誇りを持つ教養ある日本人を育てることです。「国語」と連携して、現代文で書かれた日本文学のみならず、古文や漢文を議論しながら分析的に読んだり、日本や世界の歴史について深く考察したりします。これらを通じて、グローバル化が進む現代において、日本人として恥ずかしくない教養を身につけることはとても重要です。「言語技術」を実施する国々には、丸暗記式の文学教育や歴史教育は存在せず、それらは分析と議論、作文の対象です。

このように、生徒たちは「言語技術」の授業の中で多くの文章や本、あるいはデータを読みつつ、クラスメートや教員と様々な議論を自由に重ね、学習した方法を用いて多くの作文を記述します。そうするうちに生徒たちは自分の考えを明確に持つようになり、その一方で、他人の意見にしっかり耳を傾け、最も妥当な考えに向かって、議論をすることもできるようになります。こうした社会生活を送るために不可欠な言語能力を獲得させることが、まさに「言語技術」の目指すところです。

■ 検証インタビュー

JR西日本の管理職候補は

なぜ言語技術を学ぶのか?

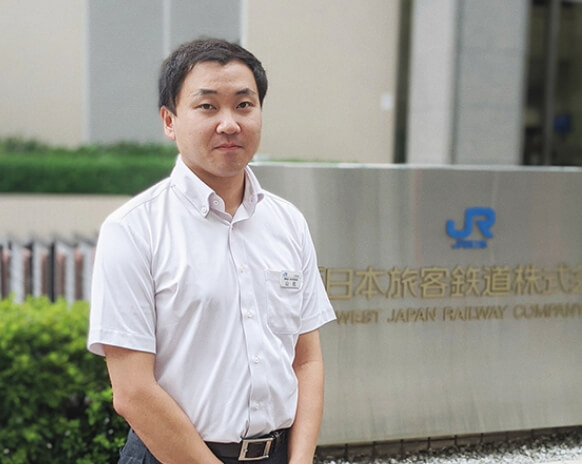

お話をうかがった人

山佐明法さん

西日本旅客鉄道株式会社 鉄道本部運輸部指令業務課

――JR西日本が言語技術に取り組むことに決めた経緯を教えてください

「2017 年に、新幹線の台車に亀裂が発生したまま走行を継続させるという重大インシデントを起こしてしまったことがきっかけです。その原因の一つに、車両の状況についての社員同士の会話の中で『認識のズレ』があったことがわかりました。そこで私たちは、安全な鉄道を実現することを改めて社会の皆様にお約束し、二度とこのような事象を発生させないという強い決意のもと、再発防止策の一つとして言語技術教育を導入いたしました」

――言語技術を学ぶことで、業務にどのようなメリットがありますか?

「弊社では、基本的に列車の運行管理を担当している『運輸指令員』に対して教育を実施しています。指令員は列車の運行に関して判断を求められる場面が多くあり、何らかの異常が発生した場合には、状況を的確に把握した上で路線全体の状況を見ながら、各列車の乗務員や駅係員などに指示を出し、安全を確保しつつ列車の運行を正常な状態に復する役割を担っています。社員からは、『言語技術を学ぶことで、相手に結論から伝えたり、結論を直接的に問うような質問を投げかけたりすることができるようになり、指令員として安全を第一に考えた行動をとれるようになった』といった感想をもらっています」

――山佐さんご自身の言語技術への印象は、取り組む前と後でどのように変化しましたか?

「実は最初は、言語技術って国語力なのかなと思っていました。確かに国語力は社会人として必要だろうなとは思ってはいたものの、国語力って漠然としていますよね。しかし研修を受けてみた結果、言語技術とは、論理的かつ体系立った『技術のパッケージ』であるとわかりました。国語力のように漠然としたものでは全くなくて、理系の私でも納得感のある形で受け止めることができました」「我々の目指す鉄道の安全性につながっていく」

「我々の目指す鉄道の安全性につながっていく」

――言語技術教育を導入して、社内で変化があったことがあれば教えてください。

「業務のあらゆる場面で会話量が増加し、不足情報を積極的に補う姿勢が見受けられます。また、『役職に関係なく疑問点や指摘があればその場で発言することが当たり前』という雰囲気が生まれ、職場の風通しもより良くなりました。我々は普段、言葉を使うだけでなく、行動にも全て言語が根底にありますから、普段から『根拠をもって伝える』『根拠を求める』ことを当たり前にすることで、我々の目指す鉄道の安全性につながっていくと考えています」

――履正社中・高が言語技術教育に取り組むことを、どのように思われますか?

「非常に有意義であると感じます。言語技術教育は、受講開始の年齢が低ければ低いほど効果が高いためです。弊社でも新入社員から教育できればベストですが、日ごろの業務をこなしながらスキルを習得するのは、様々な制約があることも事実です。その点、もし入社時点で言語技術を備えている人材であれば、多くの企業にとって大きな力になると考えます。いずれは日本の学校教育の中で言語技術教育が主流となり、日本の人材の質の底上げにつながっていくことを強く期待しています」

※JR西日本の言語技術教育は、(有)つくば言語技術教育研究所の指導に基づいて行われています。

※データは取材時点のものです。

言語技術教育の紹介動画

2023年度より、履正社中学校・高等学校でスタートした「言語技術教育」。欧米で行われている世界標準の母語教育を日本語で実施するというものです。なぜ今、従来の国語教育に代わる「言葉の教育」が必要なのか。その理由を、さまざまなゲストスピーカーのインタビューを通して掘り下げます。

第1回

第1回のゲストは、元大手金融機関役員の清水東吾さん。中学時代にご家族の仕事の都合でフランスに移住した清水さんが、現地で出会った「言語技術教育」について解説します。また、今の社会で求められるソーシャルスキルや、これからのAI時代に求められる能力についても語っていただきます。

※前編、中編、後編の全3回にわたってお届けします。

<前編もくじ>

0:00 オープニング(プロフィール紹介)

0:43 フランスで学んだ言語技術について教えてください

2:42 なぜ日本と欧米の教育はこれほど異なるのでしょうか?

3:46 一流企業で働く上で、求められるスキルは?

<出演者>

清水東吾さん(株式会社CAC Holdings 顧問)

第2回

第2回のゲストは、日本サッカー協会(JFA)名誉会長の田嶋幸三さん。Jリーグが創設されて間もない90年代の半ばから、田嶋さんはJFA指導者養成プログラムの中に、「言語技術教育」を取り入れてきました。その理由や、学校における言語技術教育の重要性などについて語っていただきました。

※前編、後編の全2回にわたってお届けします。

<前編もくじ>

0:00 オープニング(プロフィール紹介)

0:42 海外で成功する選手と、そうでない選手の違いは?

2:17 言語技術について、どうお考えですか?

3:38 日本サッカー協会が言語技術教育を採用した理由は?

<出演者>

田嶋幸三さん(日本サッカー協会 名誉会長)

続きは、Youtubeチャンネルでご視聴ください。

次世代型学力を追求する新・六年一貫教育

変化の大きい時代を生き抜くために、国際的に通用する力を育みたい。中高一貫の学藝コースでは、高校受験対策に時間をかける必要がない分、じっくりと学びを深めていきます。特に、すべての学びの土台であり、グローバル・スタンダードの母語教育である「言語技術」を、教育活動の柱として6年間、週に2コマ実施。これは日本で唯一の取り組みです。また、先取り学習による大学受験対策に加えて、学びに向かう探究心と好奇心を養う課外活動や国立大学キャンパスツアー、海外の学校や留学生との交流も実施し、海外大学進学も選択肢に入れて指導します。