博物館からは、一路海を目指して進み、次に訪れたのは「安平古堡(あんぴんこほう・ゼーランディア城)」です。ここはオランダ統治時代に作られた砦で、「ゼーランディア」とはオランダの州の名前です。現在ではニュージーランドの語源にもなっている、オランダ海上帝国の繁栄を象徴する名前でもあります。

訪問時、ちょうど地元の中学生の大群が見学に押し寄せていて、最初は賑やかな中での見学でしたが、東インド会社が築城した当時から残る、7mほどの高さのレンガ積みの城壁に圧倒されているうちに周りは静かに。レンガ積みは砲撃や爆発に対しても耐久力のある「イギリス積み」か「オランダ積み」で積み上げられており、それがただの飾りではなく本気の城壁であることを伝えています。

履正社では、同じオランダの植民地であったジャカルタの交流校から一月に訪問を受けており、かつて東インド会社が繋いだ航路を巡る壮大なストーリーのその先に私たちがいることに、改めて気づかされます。今回こうしてここを訪れたご縁を感じずにはいられません。

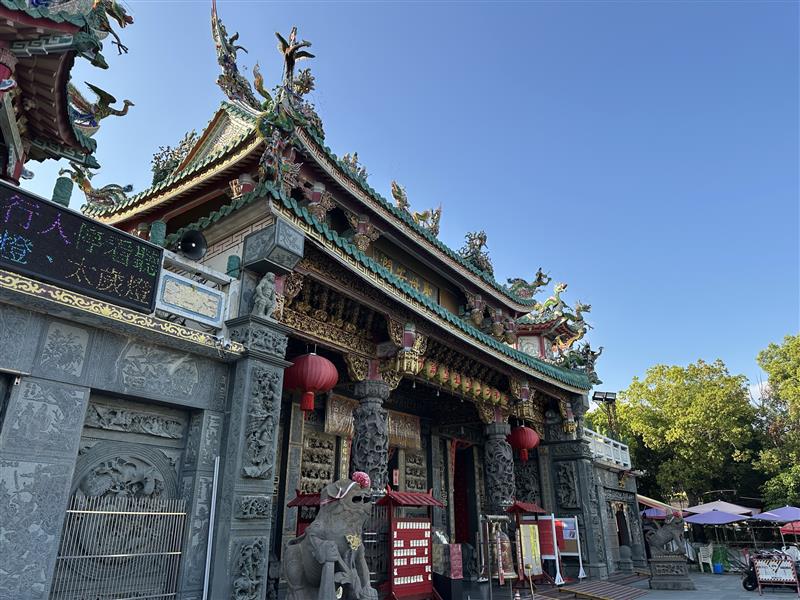

当初は予定になかったのですが、ゼーランディア城と隣接して建っている、海の神様媽祖を祀る「媽祖廟(まそびょう)」も訪ねてみました。世界史の先生は、ガイドの春蘭さんに参拝の仕方を教わっていましたが、こういうことはまさに現地のフィールドワークでしか知ることのできないことなのだと思います。

本日最後の訪問地は「億載金城(おくさいきんじょう)」。函館の五稜郭のような四稜の城郭で、アームストロング砲が海を睨む、清朝時代に台湾出兵で押し寄せた日本軍を迎え撃った砲台です。15分もあれば周囲をぐるりと歩けるくらいの大きさですが、そろそろ日も傾き始めた時間帯、まさに夏草や……と一句詠みたくなるような静かな時間が流れます。かつてこの砲台の照準の先にいたのが日本だという事実にもまた、複雑な気持ちにさせられます。

夕食は、台南駅の目の前にあるホテルで飲茶です。全員が一つの大円卓につき、次々に運ばれてくる小籠包やシウマイ、餃子に舌鼓。デザートのマンゴーソースのパンナコッタとフルーツまで、一気に食べ進みました。海外で食事が合うというのはとても大事なことですね。

その後の夜の学習時間には、また今日一日で感じたこと、考えたことを共有しました。各地の解説をしながらガイドしてくださっている成功大学の鳳気至先生は、歴史博物館に入るとき、その展示のあり方を次のような言葉で説明してくださいました。

台湾は「出会いの島」、ここの展示は、「この島に来たすべての人が台湾の歴史の登場人物である」という発想でなされています。

展示されたマネキンや人形の間を縫って見学する生徒たちは、確かに展示の一部のようにその場に溶けこみ、手元に残された写真の中には、「台湾の記憶」の一部として残っています。今こうして台湾で過ごす私たちも、ささやかながらこの豊かな台湾の歴史の登場人物の一人として、この土地に足跡を残しているのかもしれません。

明日は最終日。密度濃い日程の最後の夜が更けていきます。